老干妈骗了我,买了一瓶辣椒酱,吃到的却是...满满的敬意!

不想写老干妈的故事,是因为多少次提笔,都不知道该从哪里写起。她的故事是那么的普通,就像你我的母亲一样,是亿万中国农村妇女生活、奋斗的缩影。她的故事又那么的动人,激励着你我在这纷繁嘈杂的世界里,保持初心,勇毅前行。

笔者一直主张每一个品牌都应该有自己的营销基因,这些基因往往植根于企业创始人的成长经历、创业经历,并在企业与用户的互动中,并产生的企业的独特品格、特质。而这些品格、特质又深刻的影响着企业在“产品端、渠道端、用户端”做出的每一个营销决策。

接下来,就让我们一起打开这段尘封的记忆,一起去探寻它背后的故事!

第一篇:你不勇敢 没人替你坚强

一、艰难困苦,玉汝于成(早期岁月)

(一)出生寒微

1947年,陶华碧出生于贵州省遵义市湄潭县的一个偏僻山村。家庭极度贫困,她从未上过一天学,至今只认识三个字——“陶华碧”(自己的名字)。

(二)命运多舛

成年后,她嫁给了地质队的一名会计,有过一段短暂而幸福的时光,并育有两个儿子。但好景不长,丈夫不幸早逝,将整个家庭的重担全部压在了她一个人身上。

(三)为生存挣扎

贵阳政法干部学院(今贵州警官学院)大门摆摊

(图片来源:老干妈公司官网)

为了养活两个孩子,她不得不外出打工和摆地摊,什么脏活累活都干过。她卖过米豆腐、凉粉,每天工作到凌晨,用背篓背着上百斤的材料走十几里夜路是家常便饭。这段岁月磨砺了她吃苦耐劳、坚韧不拔的品格。

二、无心插柳,酱香初显(“实惠饭店”时期)

(一)开起小店

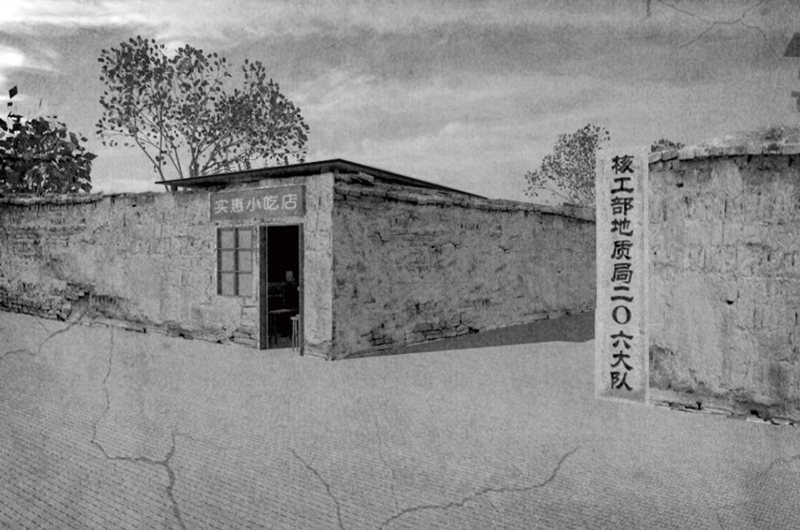

(图片来源:老干妈公司官网)

1989年,已经42岁的陶华碧用捡来的砖头和石棉瓦,在贵阳市南明区龙洞堡搭起了一间简陋的餐厅,取名“实惠饭店”,专卖凉粉和冷面。

(二)秘制辣酱

为了给凉粉调味,她根据自己多年的做饭经验和贵州本地风味,用辣椒、豆豉、花椒等原料,炒制出一种风味独特的麻辣酱。

(三)“老干妈”之名

陶华碧为人善良豪爽。看到附近的贫困学生来吃饭,她总会多加一些分量,甚至免费。其中一个孩子对她非常感激,亲切地叫她“干妈”。久而久之,学生们和周围的熟客都开始叫她“老干妈”。这个充满人情味的称呼,后来成了响彻世界的品牌名。

(四)酱比粉香

她的辣椒酱实在太受欢迎,以至于很多客人吃完后还会把瓶子带走,或者直接要求买辣椒酱。更关键的是,其他餐厅开始偷偷使用她的辣椒酱。她曾一度拒绝批量生产辣椒酱,但后来发现贵阳市的凉粉摊都在用“仿制”的老干妈辣椒酱后,她感到非常生气,决定不再让外人“占便宜”,要自己做辣椒酱来卖。

第二篇:人生百味 辣最够“劲”

一、关闭饭店,专注辣酱

1996年,在儿子的支持下,49岁的陶华碧关闭了经营不错的饭店,租用了南明区云关村委会的两间房子,雇了40个工人,成立了第一家食品加工厂,专门生产辣椒酱,品牌就定名为“老干妈”。

(图片来源:老干妈公司官网)

二、亲力亲为的“土法”管理: 没有现代管理知识,她就用最朴实的方式

(一)亲手剁椒

初创时期,她事事亲力亲为,长期亲手剁辣椒,导致肩膀至今落下严重的关节炎,手指也永远伸不直。

(二)“母爱式”管理

她不识字,不懂现代企业管理,就用最朴实的方式:记得所有员工的生日,员工出差她会亲手煮几个鸡蛋送行,像大家庭的家长一样关心每个人,形成了极强的凝聚力。

(三)极致品控

她对味道有着偏执般的坚持。只要有一批产品味道稍有偏差,她就会命令全部倒掉,毫不留情。她常说:“金杯银杯,不如消费者的口碑。”

第三篇:永葆初心 成就全球品牌

一、口碑的魔力

老干妈几乎没有做过广告,它的传播完全依靠口口相传。那种独特的“香、辣、咸、油”复合口味,以及里面实实在在的豆豉和肉丁,征服了无数人的味蕾。它从出租车司机、学生、打工人的佐餐首选,逐渐走进了千家万户和高级餐厅。

二、“不上市、不贷款、不融资”

这是老干妈最著名的标签。

(一)现金流极好

坚持“一手交钱,一手交货”的现款现货原则,下游经销商必须先打款才能提货。这使得公司拥有巨额现金流,根本没有贷款和融资的需要。

(二)抗拒资本

陶华碧认为“上市是骗人家的钱”,她只想本本分分地做实业,赚看得见的钱。

(三)渠道为王

老干妈建立了深入全国每一个角落的销售网络,从大型商超到乡镇小卖部,无处不在,确保了消费者随时能买到。

(四)“价格护城河”

老干妈的价格区间非常稳定,通常在8-15元人民币之间。这个价格让低收入人群吃得起,高收入人群也不会觉得掉价。曾有分析师指出,这个价格带让竞争对手非常难受:比它便宜的,味道和品质远不如它;想做得比它好,成本就很难控制在它的价格以下。

(五)全球布局

(图片来源:老干妈公司官网)

如今的老干妈公司已拥有分布在贵州省内的三个厂区,总面积达1600亩,员工近5000人。每一天,老干妈人都为全球一百多个国家和地区的消费者提供多种美味、健康的产品。热爱生活的人们对美味无止境的追求就是老干妈人努力工作的无穷动力,顾客持久满意并认可就是老干妈人的奋斗目标。

第四篇:独特经历造就企业独特品格

一、艰苦岁月锻造品质根基(1947-1988年)

陶华碧的早期经历塑造了三个关键特质:

(一)极端坚韧的意志品质

在丈夫早逝后独自抚养两个儿子的艰难岁月中,陶华碧同时从事多种职业维持生计。据企业史料记载,1976-1988年间,她每天工作超过16小时,曾连续三年凌晨两点起床磨制米豆腐,徒步往返30公里山路进行销售。这种超常的耐力后来转化为对企业质量管理的极致坚持。

(二)敏锐的市场感知能力

在经营"实惠小吃店"期间,陶华碧通过细致观察发现:超过60%的顾客会额外要求添加麻辣酱,30%的顾客专门为酱料而来,甚至出现自带容器购买辣酱的现象。这种对市场需求的精准把握,成为后来产品开发的核心方法论。

(三)朴素的诚信经营理念

在物质极度匮乏时期,她坚持选用优质原材料,曾因辣椒质量不达标整批销毁产品,尽管这意味着全家一周失去收入来源。这种"质量宁可亏自己,绝不欺顾客"的原则,奠定了企业的信誉基础。

二、创业初期的关键决策(1989-1996年)

1996年关闭小吃店专注辣酱生产时,陶华碧做出了三个影响深远的重要决定:

(一)坚持传统工艺与现代生产结合

在扩建厂房时,保留核心的手工炒制工艺,同时引入基础卫生标准。这种"传统工艺为魂,现代管理为用"的思路,使产品既保持风味一致性又符合食品安全要求。

(二)建立独特的质量控制体系

制定"三不一坚持"原则:不缩短腌制时间、不减少原料配比、不降低工艺标准,坚持人工品尝检测。这套体系后来发展成为企业的核心技术壁垒。

(三)构建亲情化管理模式

将早期照顾地质队队员的家庭管理经验转化为企业管理方法,为员工提供食宿、关心子女教育,形成家族式凝聚力。这种模式在创业初期有效降低了人员流动率,提高了生产效率。

第五篇:企业营销基因的形成

一、产品导向型基因

(一)极致产品主义

陶华碧始终坚持"产品自己会说话"的理念。在企业成立初期,将90%的资金投入生产工艺改进,仅保留10%作为流动资金。这种重产品轻营销的取向,形成了企业的核心竞争理念。

(二)渐进式创新路径

采用"市场需求-小批量试制-顾客反馈-改进推广"的循环创新模式。1992年推出的油制辣椒产品,就是经过28次配方调整,收集超过1000名顾客反馈后最终确定的版本。

(三)品质控制文化

建立"四代品质传承"机制:老员工带徒制度、关键技术家族成员掌控、核心配方分环节保管、最终品控由创始人把关。这种独特的质量控制体系确保了产品风味的稳定性。

二、渠道建设基因

(一)自然渗透式渠道发展

初期采用"餐馆-杂货店-批发市场"的三级渗透模式,通过免费试用、无条件退换等政策快速打开销路。这种模式使产品在1997年就覆盖了贵州省80%的县级市场。

(二)现款现货交易原则

基于早期摆摊时"钱货两清"的经验,创立了"先付款后发货"的交易规则。这一原则虽然初期增加了渠道拓展难度,但最终建立了健康的现金流体系。

(三)扁平化渠道结构

减少中间代理环节,采用"厂家-经销商-零售商"的三级体系,确保渠道利润合理分配。这套体系使产品终端价格保持稳定,维护了品牌形象。

三、用户关系基因

(一)口碑传播机制

依靠"好吃-回购-推荐"的自然传播链条,早期用户中超过70%来自熟人推荐。这种模式使营销费用长期控制在销售额的1%以内。

(二)社区化用户运营

通过餐饮店老板、小卖部业主等关键节点收集用户反馈,建立产品改进的直接通道。1995年创立的"辣友会"是最早的用户社群组织,累计收集改进建议超过5000条。

(三)普惠性定价策略

坚持"让穷人吃得起,富人不觉得丢份"的定价哲学,将产品毛利率控制在行业平均水平的70%。这种定价策略扩大了消费群体,形成了规模效应。

第六篇:营销基因对三大主体的深刻影响

第一章:对产品端的深远影响

一、产品开发理念

(一)实用主义导向

所有新产品开发必须满足三个标准:下饭功能强、储存时间长、价格适中。这种务实理念使产品线扩展始终围绕核心功能,避免盲目多元化。

(二)风味稳定性优先

建立原料基地+统一配方+标准工艺的三重保障体系。在贵州遵义、毕节等地建立50万亩辣椒种植基地,实现核心原料100%可控。

(三)渐进式改进策略

每年进行配方微调,但保持主体风味不变。建立消费者味觉档案库,跟踪不同区域口味偏好变化,实现"大同小异"的区域化适配。

二、质量管理体系

(一)四层级质量管控

设立原料验收、生产过程、成品检测、市场抽查四个质量关。每批产品留样保存三年,实现全程可追溯。

(二)传统工艺现代化

投资3.2亿元建成智能化生产线,但保留人工炒制关键环节。通过温度精准控制、自动化灌装等技术,既保持风味又提升效率。

(三)供应商管理创新

采用"技术指导+保底收购"模式与农户合作,提供优质种苗和技术支持,确保原料质量从源头得到控制。

三、产品线规划逻辑

(一)核心产品突出

始终将风味豆豉油制辣椒作为战略产品,其销售额占比长期保持在40%以上,形成明显的产品识别度。

(二)系列化延伸

围绕辣酱核心工艺,开发出火锅底料、豆腐乳、香辣菜等衍生产品,实现技术共享和渠道协同。

(三)区域化适配

针对华南、华东市场推出减辣版本,针对西北市场开发牛油加强版,实现全国市场深度渗透。

第二章 对渠道端的巨大影响

一、渠道建设哲学

(一)深度分销策略

采用"农村包围城市"的路径,先覆盖县乡市场,再逐步推进到地市级城市。这种策略避免了与大型品牌的正面竞争,形成了独特的市场优势。

(二)合作伙伴选择

优先与个体经营者、小型批发商合作,提供灵活的供货政策。这种模式快速构建了遍布全国的销售网络。

(三)渠道利益保障

严格执行区域代理制度,确保经销商有合理利润空间。通过返利政策、销售奖励等措施建立长期合作关系。

二、供应链管理创新

(一)轻资产运营模式

坚持"以销定产"原则,通过精准的市场预测控制库存水平,库存周转率保持行业领先水平。

(二)物流体系优化

建立贵阳、广州、北京、成都四大物流中心,实现300公里半径当日配送,全国范围72小时到货。

(三)数字化渠道管理

开发经销商管理系统,实时监控渠道库存和销售动态,及时调整生产计划,减少渠道积压。

三、终端市场管理

(一)价格体系维护

严格执行全国统一零售价政策,对窜货行为零容忍。建立市场价格监控体系,确保终端价格稳定。

(二)终端形象统一

设计专用的陈列架和店招,免费提供给零售商使用,提升终端视觉统一性。

(三)餐饮渠道深耕

通过厨师推荐、菜品开发等方式深度绑定餐饮渠道,目前全国超过60%的餐馆使用老干妈产品。

第三章 对用户端的深刻影响

一、用户价值创造

(一)极致性价比

通过规模化生产和精细化管理,在保持品质的前提下控制成本,使产品价格始终处于合理区间。

(二)消费习惯培育

开创了"佐餐调料"新品類,改变了中国人传统的饮食习惯,创造了新的消费场景。

(三)情感连接建立

通过"家的味道"品牌定位,唤起消费者的情感共鸣,形成强大的品牌忠诚度。

二、用户关系维护

(一)直接反馈机制

保留创始人邮箱和投诉热线,每年处理超过5000条消费者建议,其中约30%被采纳落实到产品改进中。

(二)用户参与创新

定期举办"味道研讨会",邀请忠实消费者参与新品品鉴,使产品开发更贴近市场需求。

(三)危机处理原则

坚持"问题产品无条件召回+全额赔偿"政策,建立快速的市场反应机制,维护消费者权益。

三、品牌形象塑造

(一)务实品牌个性

通过创始人真实故事传播,塑造"踏实、可靠、真诚"的品牌形象,与消费者建立信任关系。

(二)持续品牌曝光

虽然不做广告,但通过餐饮渠道渗透、超市陈列、口碑传播等方式保持品牌可见度。

(三)国际化品牌建设

依托海外华人市场,逐步进入国际主流渠道,成为代表中国味道的文化符号。

第四章 强劲的增长和亮眼的数据

一、经营绩效表现

(一)销售业绩增长

公司成立以来连续25年保持增长,2022年销售额突破54亿元,年均复合增长率达18.7%。

(二)市场地位稳固

在辣酱细分市场占有率超过30%,连续15年位居行业第一。

(三)盈利能力突出

净利润率保持在18%左右,远高于行业平均水平,现金流状况持续健康。

二、品牌价值评估

(一)消费者认知度

在一线城市消费者中的品牌认知度达到98%,自主提及率超过85%。

(二)品牌忠诚度

核心用户年均购买频次12次,品牌偏好度达到73%。

(三)社会影响力

带动贵州地区超过20万辣椒种植户增收,产业链就业人数超50万人。

第七篇 启示与借鉴意义

一、民营企业成功要素

(一)坚持产品主义

证明在充分竞争市场中,极致产品力是最核心的竞争优势。

(二)稳健经营哲学

通过现金管理、质量控制、渠道建设等方面的稳健策略,实现可持续发展。

(三)传统文化传承

将中国传统饮食文化与现代生产工艺相结合,形成独特的产品优势。

二、行业发展启示

(一)专业化发展路径

专注于调味品领域深度开发,证明专业化经营同样可以取得巨大成功。

(二)产业链整合模式

通过向上游原料基地延伸,确保产品质量和供应稳定性。

(三)全球化拓展策略

依托文化输出和华人市场,逐步实现品牌国际化。

老干妈的品牌故事是一个非常典型的中国式创业传奇,它质朴、坚韧,充满了草根智慧,与许多高科技公司的华丽叙事截然不同。这是一个 “产品为王” 和 口碑至上 的经典范例。其成功实践证明:在中国市场环境下,坚持产品品质、诚信经营、稳健发展的传统价值观,同样可以建立具有全球竞争力的企业。

作为吃一口辣椒,上三天火的中原汉子,已经记不起来,第一次是什么时候吃的老干妈辣椒酱,但是那种味道至今难忘:“它是那么的柔和、顺口、香而不腻”,甚至一度以为“我能吃辣了...”,后来才发现,我能吃的只是那一口“老干妈”!

时至今日,“老干妈”这三个字,已经不仅仅是一瓶辣椒酱的名字,更是一个享誉全球的民族品牌!

下一个与老干妈经营理念类似的是胖东来,期待出一期胖东来的